企業・経営者が行うべきパワハラ対策。パワハラの定義と防止・対応策

2023年08月07日 2023年08月08日

パワハラ対策は、従業員の健康や安全を保護し、企業の法的リスクを軽減するために重要です。適切な対策が講じられていない場合、パワハラが原因での労働者の離職や訴訟、企業の評判悪化に繋がる可能性があります。これらの問題は、企業の業績やブランドイメージに悪影響を与えるため、経営者はパワハラ防止の方針を明確にし、従業員に周知徹底させることが求められます。

当サイトのYouTubeチャンネル「中小企業法務チャンネル」にて同テーマの解説も行っております。

目次

パワハラの3つ定義|経営者が理解すべきポイント

パワハラ、すなわち職場において上司や同僚が権力や立場を悪用し、精神的・肉体的苦痛を与える行為は、働く全ての人にとって深刻な問題となっています。パワハラは、職場での人間関係や働く意欲を大きく損なうだけでなく、被害者の心身の健康にも悪影響を与えることから、その防止対策が急務となっています。本稿では、パワハラの定義となる3つの要素について分かりやすく解説します。

- 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること

- 業務の適正な範囲を超えて行われること

- 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること

1.優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること

職務上の地位や人間関係など、職場内での権限や優位性を背景に他者に対して嫌がらせや圧力をかける行為です。上司や先輩など、立場が上の者が部下や後輩に対して行うことが多く、例えば、上司が部下に対して不適切な言動で接したり、先輩が後輩を無理な仕事に追い込む場合などが該当します。このような行為は、被害者の心身にストレスや不安を与える恐れがあります。

| TIPS 優越的な関係の範囲 |

|---|

| 同僚間や部下から上司へ対してでも優越的な関係が存在すればパワハラとして認められます。 |

2.業務の適正な範囲を超えて行われること

パワハラが問題視されるのは、業務に関する適切な指導や評価を超えた行為が含まれるからです。例えば、過大なノルマや業務範囲外の仕事を命じること、無理な労働時間を強いることなど適正な範囲を超えた言動がパワハラとなります。適切な範囲での指導や評価は、職場でのスキル向上や業務遂行に役立ちますが、過剰な指導や不当な評価は被害者にとってストレスや不安を与え、職場環境を悪化させる可能性があります。

3.身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること

暴言や暴力による身体的な攻撃、過度なプレッシャーによる精神的な苦痛、人間関係からの疎外などが挙げられます。

このような行動により、被害者の仕事への意欲や健康被害を引き起こし、結果として職場全体の雰囲気や生産性に悪影響を与えることがあります。

以上の3つの要素が揃った場合の行為がパワハラとされます。職場でのパワハラを防止し、働く環境を改善するためには、これらの要素を理解し、適切な対策を講じることが重要です。経営者や管理職、そして従業員一人ひとりが、互いの尊重と理解をして、良好な職場環境を作り上げることが求められます。

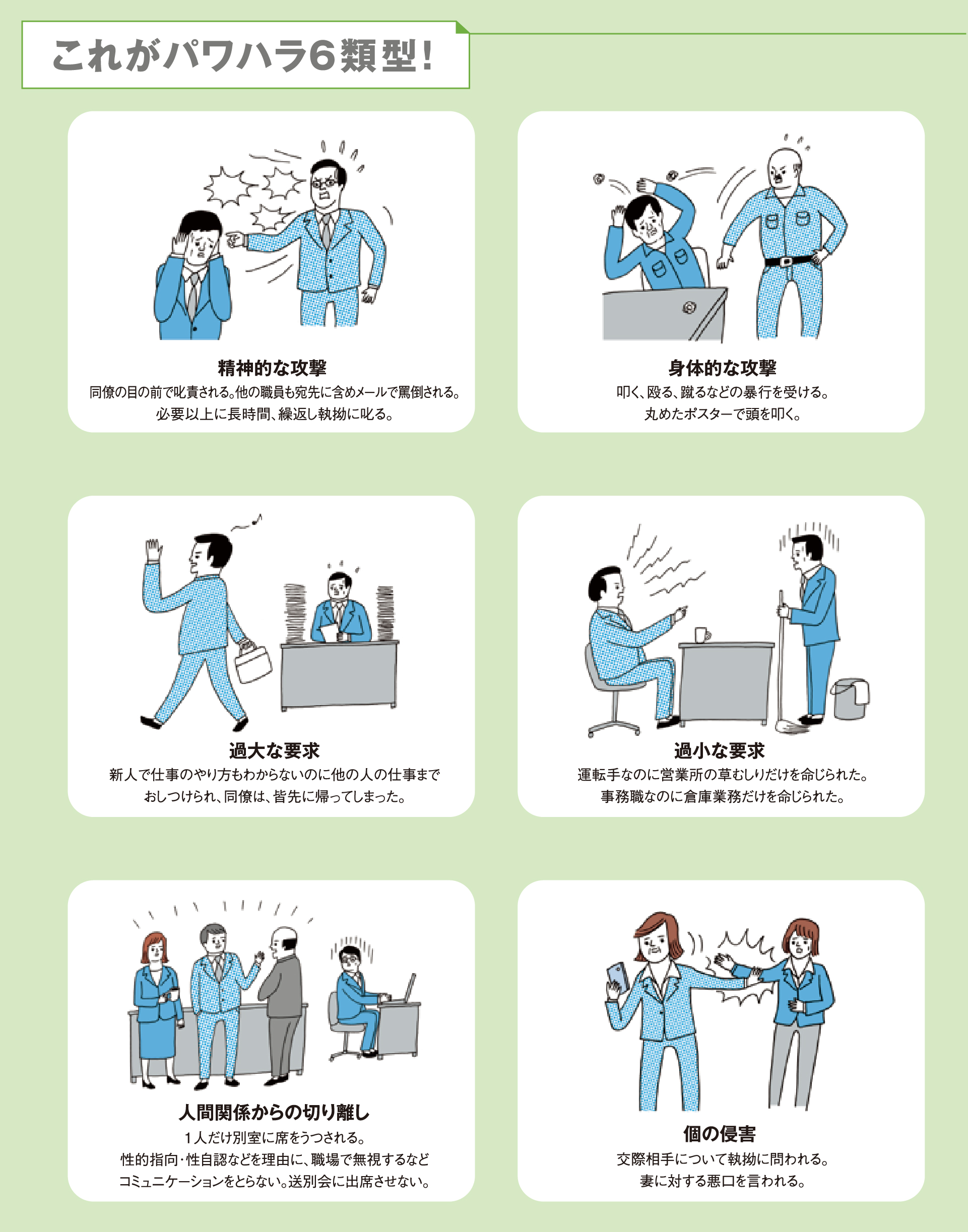

厚生労働省が定めるパワハラの6類型|具体的な行為とは

職場において、働く人々が健全な環境で業務を遂行できるように、パワハラ問題への理解と対策が不可欠です。パワハラは、さまざまな形で発生するため、その類型を知ることが重要です。ここでは、パワハラの類型として知られる6つの要素を紹介します。

※引用:パワハラ 6類型 – 厚生労働省

※引用:パワハラ 6類型 – 厚生労働省

1.身体的な攻撃

殴る、押す、無理な体勢を強制するなどの直接的な暴力や威圧的な態度や、業務に無関係な肉体労働の強要などの行為です。このような行為は、従業員の健康を害するだけでなく、職場の雰囲気を悪化させることがあります。経営者は、身体的な攻撃が発生しないように徹底した監視と指導を行い、適切な対応を取ることが求められます。また、従業員に対しても、身体的な攻撃を受けた場合の報告手順や相談窓口を周知することが重要です。

2.精神的な攻撃

暴言、嫌がらせ、無視、陰口など、従業員に対して精神的なストレスを与える行為です。このような行為は、従業員の心身の健康を害し、モチベーションを低下させる原因となります。経営者は、精神的な攻撃が発生しないように職場環境を整え、従業員が相談できる場を設けることが重要です。また、職場でのコミュニケーションを促進し、従業員同士の信頼関係を築くことが求められます。

3.人間関係からの切り離し

会話や意思決定からの排除、意図的な無視、情報不足による業務の妨害などにより、従業員を業務上の情報共有から締め出す、人間関係を悪化させるような行為です。これにより、従業員が孤立し、職場でのコミュニケーションが困難になります。経営者は、従業員が情報や資源に平等にアクセスできる環境を整え、職場でのチームワークやコミュニケーションを促進することが重要です。また、従業員の意見や提案を受け入れる柔軟な姿勢を示すことで、人間関係からの切り離しを防ぐことができます。

4.過大な要求

人間的に無理な期限や達成目標、業務範囲外の業務の強制などの過剰な仕事量や短期間での達成を求めるなど、従業員に対して過大な要求をする行為です。このような行為は、従業員の過労やストレスの原因となり、職場環境を悪化させます。経営者は、従業員の能力や状況を考慮した適切な仕事量や期限を設定し、柔軟な対応を心がけることが求められます。また、従業員の負担を軽減するためのサポート体制を整備し、労働環境の改善に努めることが重要です。

5.過小な要求

適切な仕事の割り当てを行わず、被害者のスキルや能力を無視したり、過小評価する行為です。例えば、被害者に対して能力に見合わない単純な仕事を与える、成果を無視する、昇進や報酬に対する公平性を欠く評価などが含まれます。これらの行為は、被害者のやる気や自尊心を低下させ、組織の生産性や士気に悪影響を及ぼすことが多いです。経営者は、従業員の能力を適切に評価し、過小な要求に対する対策を講じるべきです。

6.個の損害

プライバシーの侵害や人権侵害、キャリアへの悪影響など、被害者の人格や人生に対する損害を与える行為です。例えば、個人情報の不適切な扱い、差別やハラスメント、キャリアの阻害や報酬の不公平な取り扱いなどが該当します。これらの行為は、被害者の信頼や尊厳を損ね、組織の評判や雇用状況に影響を与えることがあります。経営者は、従業員の権利を尊重し、個の損害に対する対策を行うことが重要です。

パワハラの類型を理解し、それぞれの特徴を把握することで、経営者は労働環境の改善に向けた取り組みを進めることができます。適切な対策を講じるためには、まず従業員の意識向上を図り、パワハラが組織内でどのような形で発生しているかを把握することが重要です。

| TIPS パワハラは6類型で全てなの? |

|---|

| いいえ。これらの類型はパワハラに当たるすべてを網羅したものではなく、これらに当てはまらないから問題ではないということではありません。 |

パワハラを行う従業員の特徴

パワハラを行う従業員には、さまざまな特徴がありますが、今回は以下の4つの特徴をピックアップして詳しく解説します。これらの特徴を把握し、組織内の問題を早期に察知することで、パワハラを防止する効果的な対策を講じることができます。

高圧的な態度

命令口調で話す、相手を見下すような表現を使う、大声で怒鳴るなど、高圧的な態度で他者に接するタイプ。経営者は、従業員間のコミュニケーションを観察し、高圧的な態度が目立つ従業員に対しては、指導や研修を通じて改善を促すことが重要です。

コミュニケーション能力の低さ

部下との意思疎通が上手くいかないことが多く、部下の意見や気持ちへの理解や配慮が足りないため、無意識のうちにパワハラ行為を行うタイプ。そして、自分の考えが上手く伝えることができないために、無理な指示や要求をしてしまうこともあります。対策としては、コミュニケーションスキル向上のための研修や、部下との円滑なコミュニケーションを促す職場環境を整えることが重要です。

自己中心的な思考

自分の意見や考えを押し付けることが多かったり、他社の意見を尊重しない様なタイプ。このような従業員に対しては、他者への理解や共感力を養う研修を行ったり、従業員同士の協力や共感を重視したチームワークの向上を図ることで、自己中心的な思考を緩和させることができます。

責任回避

パワハラを行う従業員の中には、自分の責任を回避しようとする傾向がある人もいます。彼らは、部下を責めることで自分の失敗や過ちをカバーしようとすることがあります。その結果、部下に対して過度な責任を押し付けたり、過剰な非難を行ったりすることがあります。対策としては、責任回避型の従業員に対して、責任感やチームワークの重要性を教える研修を実施することや、経営者や上司が適切な評価やフィードバックを行い、責任回避の姿勢を改善させることが有効です。

以上のように、パワハラを行う従業員には様々な特徴があります。経営者は、これらの特徴を理解し、組織内で早期に察知することが、パワハラ防止に繋がります。また、組織内のコミュニケーションやチームワークの向上、従業員のメンタルケアへの取り組みも、パワハラを防ぐ上で重要な要素です。

経営者が守らなければならない「パワハラ防止法」

日本では、2019年6月に「パワハラ防止法」が制定され、大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月から施行されています。この法律は、労働者の健康と人権を保護するために、職場のパワハラを防止することを目的としています。経営者には、この法律に基づいて様々な義務が課せられており、適切な対策が求められています。

パワハラ対策として法律で義務付けられている内容は大きく分けて以下のとおりです。

- パワハラ防止の方針を明確にし、従業員に周知徹底させること

- パワハラが発生した場合、経営者は迅速かつ適切な対応を行うこと

- パワハラの相談窓口を設置し、従業員が安心して相談できる環境を整えること

- パワハラ防止のための研修や啓発活動を実施し、職場環境の改善に努めること

- パワハラ被害者に対して適切な支援を提供すること

パワハラ防止法に基づいた具体的な対策事例

研修プログラムの導入

ある企業では、パワハラ防止のために定期的な研修プログラムを導入しました。研修では、パワハラの定義や具体的な事例を紹介し、従業員がパワハラのリスクを理解できるようになることを目的としています。また、コミュニケーションスキルやチームビルディングの研修も実施し、職場内のコミュニケーションや協力関係の向上に努めています。

相談窓口の設置

中小企業のある会社では、社内にパワハラに関する相談窓口を設置しました。専門のカウンセラーや外部の専門家を招聘し、従業員が安心して相談できる環境を整えています。相談窓口では、被害者の支援や解決策の提案に取り組んでおり、職場内でのパワハラ対策に効果があることが実感されています。

柔軟な働き方の導入

大手企業のある会社では、柔軟な働き方を導入し、従業員のストレス軽減や労働環境の改善に取り組んでいます。テレワークやフレックスタイム制度を活用し、従業員が自分に合った働き方を選択できるようにしています。この結果、職場内のストレスが軽減され、パワハラの発生リスクも低減されています。

360度評価制度の導入

ある企業では、360度評価制度を導入し、従業員からのフィードバックを収集しています。上司、部下、同僚からの評価を含めた評価制度によって、パワハラの兆候や改善が必要な点が見える化され、適切な対策が講じられています。

定期的な社内アンケート実施

ある企業では、定期的に社内アンケートを実施し、職場環境や従業員の満足度を把握しています。アンケートには、パワハラに関する質問やコミュニケーション状況についての項目が含まれており、匿名で回答することができます。これにより、従業員が安心して意見や不安を共有できる環境が整っています。アンケート結果をもとに、経営者や人事部が具体的な改善策を検討し、職場環境の向上に努めています。

| TIPS パワハラ対策を行わなければ罰則はある? |

|---|

| パワハラ防止法には「罰則」がありませんが、パワハラ対策に取り組まなければ助言、指導または勧告などが行われ、更にそれに従わない場合はその旨が公表される可能性もあります。企業規模や職場環境に応じた対策を講じることが重要です。 |

以上のようにパワハラ防止法に基づいて、経営者が積極的に対策に取り組むことで、職場内のパワハラを防止し、従業員の健康や人権を守ることができます。また、健全な職場環境の維持は、企業の持続的な成長や競争力向上にも寄与することが期待できます。

パワハラが起きてしまった場合

パワハラが社内で発生した場合、経営者は速やかに適切な対応を行うことが求められます。問題の解決はもちろん、従業員の安全や健康の確保、企業の信用保持、将来的な再発防止にも繋がるため、非常に重要な役割を果たします。この記事では、パワハラが起きた際に経営者が行うべき対応手順を、具体的な流れとともに解説していきます。

1.事実確認と情報収集

まずは、パワハラの疑いがある事案について事実確認と情報収集を行います。被害者や関係者から話を聞くことはもちろん、目撃者や証拠資料なども含めて綿密に調査を進めます。ただし、調査にあたっては、被害者のプライバシーや心情に配慮し、適切な方法で行わなければなりません。また、事実関係が明らかになるまで、事案に関与する全ての者に対して公平な態度を保つことが重要です。

2.被害者のケアと支援

事実確認が進む中で、被害者へのメンタルケアはもちろん、必要に応じて職場環境の改善や人事異動などの措置を検討しましょう。また、社内外の専門家や相談窓口と連携して、適切なサポートを提供することも大切です。

3.加害者への対応

加害者に対しても、事実関係が明らかになった上で適切な対応を行います。懲戒処分や教育訓練など、事案の内容や程度に応じた対策を講じることが重要です。また、加害者に対するフォローアップや改善指導も行い、再発防止に努めます。

4.再発防止策の策定と実施

パワハラ事案を受けて、組織全体で再発防止策を策定し、実施することが重要です。これには、パワハラに関する研修や啓発活動を実施し、従業員の意識改革を促すことが含まれます。また、社内のコミュニケーションを活性化させる取り組みや、適切なフィードバックの仕組みを構築することで、問題が早期に発見・解決されるよう努めましょう。

5.社内外への報告と情報開示

事案の解決が進んだ段階で、適切なタイミングで社内外への報告と情報開示を行います。特に、経営陣や関係部署への報告は欠かせません。また、企業の信用保持のため、社外への情報開示も適切に行うことが求められます。ただし、情報開示にあたっては、関係者のプライバシー保護や法的な観点からも慎重に対応することが必要です。

6.フォローアップと評価

事案の解決後も、被害者や加害者、関係者のフォローアップを継続し、状況の把握やケアを怠らないようにしましょう。また、対応や再発防止策の効果を定期的に評価し、必要に応じて見直しや改善を行うことで、組織全体のパワハラ対策をより強固にしていくことができます。

以上のように、経営者はパワハラが発生した際に、迅速かつ適切な対応を行うことが求められます。従業員の安全と健康、企業の信用を守るためにも、経営者自らが率先してパワハラ対策に取り組むことが重要です。

パワハラにかかわる費用や慰謝料の相場

パワハラによって被害を受けた場合、その被害者は法的手段を講じることができます。パワハラ訴訟は、被害者が会社や加害者に対して損害賠償や慰謝料を求めるために起こされます。しかし、訴訟を起こす前に、費用や慰謝料の相場を把握しておくことが重要です。訴訟費用は、弁護士費用や裁判費用などが含まれますが、これらの費用はケースによって異なります。また、慰謝料の相場も被害の程度や事情によって変動するため、具体的な金額を事前に知ることは難しいですが、一般的な範囲を把握しておくことが望ましいです。本稿では、パワハラ訴訟の費用や慰謝料の相場について詳しく解説していきます。

費用の主な部分は「弁護士費用」

弁護士費用は、弁護士との相談や書類作成、裁判所への提出、裁判における代理人としての活動など、弁護士が行う業務に対する報酬です。事案の難易度や弁護士の経験、地域などによって変動しますが、一般的には着手金と報酬金(成功報酬)が含まれ慰謝料などの請求額によって変動します。着手金は、弁護士が業務を開始する際に支払われる費用で、報酬金は、訴訟が成功した場合に支払われる費用です。

慰謝料の判断要素

裁判所は、被害者の精神的苦痛の程度、加害者の過失の重さ、被害者の社会的地位や年齢、被害に至るまでの経緯や期間など、多くの要素を総合的に判断して慰謝料を決定します。慰謝料の算定には、以下のような要素が考慮されます。

- 被害者の年齢や性別、職業などの社会的地位

- 被害の種類、程度、期間、重大性

- 被害者の精神的苦痛の程度

- 被害者の療養期間や医療費

- 加害者の態度や責任の重さ

これらの要素は、一つ一つが影響を与えるため、慰謝料の金額はケースバイケースで異なります。

慰謝料の請求額の上限や相場はあるのか

慰謝料の請求額は法律上の上限が定められていませんが、実際の判例や相場を考慮すると、一定の範囲内で慰謝料が決定されます。

パワハラの判例からみる相場観 ※平成14年~平成24年2月までの45件中

| 許容額 ※単位:万円 |

50未満 | 50以上 100未満 |

100以上 200未満 |

200以上 300未満 |

300以上 500未満 |

500以上 1000未満 |

1000以上 |

| 件数 | 10 | 10 | 12 | 4 | 5 | 2 | 2 |

※「慰謝料算定の実務」50頁より抜粋

判例の金額分布からは50万円未満~1,000万円以上の請求があり金額としては幅があることが分かります。その中でも認められている金額としては100万円以上、200万円未満が多くこのあたりに相場感としては落ち着いているということが言えます。

| TIPS 慰謝料は相場内で決まるの? |

|---|

| 重大なパワハラや長期間にわたるパワハラの場合、慰謝料は数100万円以上の額が認められるケースも稀に存在します。ただし、慰謝料が非常に高額になる場合は、被害者が証拠を十分に提示し、その必要性と妥当性を裁判所に認めさせる必要があります。慰謝料に関しては、具体的な事例や証拠に基づいて判断されるため、弁護士と相談し、適切な慰謝料額を求めることが重要です。 |

もしもに備えて弁護士保険に加入する

しかし、いざ弁護士を使うとなると「誰に相談したらいいかわからない」「費用が高そう」「裁判って難しそう」などいろいろな不安や心配から泣き寝入りしてしまう方も多いです。そこでおすすめなのが弁護士保険になります。

弁護士保険に入るメリット

1.トラブルに発展する前に予防できる

弁護士保険に加入すると、弁護士保険加入者証や弁護士保険加入ステッカーがもらえます。これを提示することで「こちらはいつでも弁護士を使える」という姿勢を相手に伝えることでトラブルに発展する前の抑止力となります。

2.弁護士への電話相談が無料で出来る

弁護士のへの電話相談が無料で行えるといった付帯サービスが付いてきます。トラブルの概要を話し、そこからどう動くのが最善かを法律の専門家からアドバイスしてもらえます。

3.弁護士費用・裁判費用が補償される

それでも解決できずに訴訟などに発展したとしても、一般的に弁護士を使った時にかかる着手金や訴訟費用は保険で賄われますので高額な出費を恐れる心配がありません。

他にも多くのメリットがありますので詳しく知りたい方は以下のリンクをご覧ください。

KEYWORDS

- #フリーランス新法

- #フリーランス

- #内容証明

- #臨床法務

- #戦力法務

- #債務不履行

- #威力業務妨害

- #内定

- #始期付解約権留保付労働契約

- #アルハラ

- #法律相談

- #慰謝料

- #知的財産権

- #窃盗罪

- #カスハラ

- #クレーム

- #私文書偽造罪

- #不法行為責任

- #問題社員

- #業務委託

- #時間外労働の上限規制

- #敷金返還請求

- #器物損壊罪

- #電気通信事業者法

- #有線電気通信法

- #電波法

- #迷惑防止条例

- #証拠収集

- #労働安全衛生法

- #弁護士保険

- #事業者のミカタ

- #コロナ

- #LGBT

- #事業継承

- #起業

- #マタハラ

- #解雇

- #M&A

- #借地借家法

- #サブリース

- #風評被害

- #情報開示請求

- #特定電気通信

- #自己破産

- #破産法

- #別除権

- #外国人労働者

- #セクハラ

- #ハラスメント

- #時効

- #個人情報保護法

- #サブリース契約

- #共同不法行為

- #外国人雇用

- #競業避止義務

- #退職金

- #職業選択の自由

- #弁護士

- #下請法

- #事件

- #過労死

- #注意義務違反

- #労働基準法

- #解雇権

- #不当解雇

- #著作権

- #フリー素材

- #契約書

- #業務委託契約

- #再委託

- #Web制作

- #デイサービス

- #訪問介護

- #老人ホーム

- #動画解説

- #定期建物賃貸借

- #定期賃貸借契約

- #損害賠償

- #不法行為

- #使用者責任

- #雇用

- #障害者差別解消法

- #差別

- #障害者

- #パワハラ

- #少額訴訟

- #裁判

- #破産

- #債権回収

- #交通事故

- #労災

- #内定取り消し

- #留保解約権

- #景品表示法

- #薬機法

- #家賃交渉

- #フランチャイズ

- #うつ病

- #未払い

- #遺失物等横領罪

- #無断キャンセル

- #業務上横領罪

- #誹謗中傷

- #賃貸借契約

- #家賃未払い

- #立ち退き

- #判例

- #就業規則

- #有給休暇

- #クレーマー

- #残業

- #入店拒否

- #予防法務

- #顧問弁護士

- #健康診断

- #個人情報

RANKING

-

01

【弁護士監修】相手に許可のない録音・盗撮は違法? 電話や会話の証拠を録音・録画する方法と機器を紹介

-

02

【弁護士監修】客を選ぶ権利は法律に存在する? 入店拒否・出禁が違法になる場合とは。

-

03

免責事項と注意事項は何が違う? その効力から職業別の例文までわかりやすく紹介。

-

04

【弁護士監修】少額訴訟のメリット・デメリットとは。費用・必要書類から手続きの流れまでを解説。

-

05

無断駐車への張り紙や罰金は有効? 無断駐車の対策と対応、してはいけないこと。

-

06

フリーランス・個人事業主が知っておきたい労働基準法の考え方と適用される要件

-

07

【弁護士監修】レジ金の計算が合わない! その原因と対策。窃盗が判明した際の対処法とは。

-

08

キャンセル料は取れる? 予約の無断キャンセル(ノーショー)問題の対策と法律を学ぶ

-

09

店で泥酔した客が暴れたら損害賠償は取れる? 酔客トラブルの予防と対処法

-

10

内定取り消し事件に学ぶ、内定・内々定の法的効果:コーセーアールイー事件

動画で学ぶ!

事業者向け法律知識

同じカテゴリの記事

KEYWORDS

- #フリーランス新法

- #フリーランス

- #内容証明

- #臨床法務

- #戦力法務

- #債務不履行

- #威力業務妨害

- #内定

- #始期付解約権留保付労働契約

- #アルハラ

- #法律相談

- #慰謝料

- #知的財産権

- #窃盗罪

- #カスハラ

- #クレーム

- #私文書偽造罪

- #不法行為責任

- #問題社員

- #業務委託

- #時間外労働の上限規制

- #敷金返還請求

- #器物損壊罪

- #電気通信事業者法

- #有線電気通信法

- #電波法

- #迷惑防止条例

- #証拠収集

- #労働安全衛生法

- #弁護士保険

- #事業者のミカタ

- #コロナ

- #LGBT

- #事業継承

- #起業

- #マタハラ

- #解雇

- #M&A

- #借地借家法

- #サブリース

- #風評被害

- #情報開示請求

- #特定電気通信

- #自己破産

- #破産法

- #別除権

- #外国人労働者

- #セクハラ

- #ハラスメント

- #時効

- #個人情報保護法

- #サブリース契約

- #共同不法行為

- #外国人雇用

- #競業避止義務

- #退職金

- #職業選択の自由

- #弁護士

- #下請法

- #事件

- #過労死

- #注意義務違反

- #労働基準法

- #解雇権

- #不当解雇

- #著作権

- #フリー素材

- #契約書

- #業務委託契約

- #再委託

- #Web制作

- #デイサービス

- #訪問介護

- #老人ホーム

- #動画解説

- #定期建物賃貸借

- #定期賃貸借契約

- #損害賠償

- #不法行為

- #使用者責任

- #雇用

- #障害者差別解消法

- #差別

- #障害者

- #パワハラ

- #少額訴訟

- #裁判

- #破産

- #債権回収

- #交通事故

- #労災

- #内定取り消し

- #留保解約権

- #景品表示法

- #薬機法

- #家賃交渉

- #フランチャイズ

- #うつ病

- #未払い

- #遺失物等横領罪

- #無断キャンセル

- #業務上横領罪

- #誹謗中傷

- #賃貸借契約

- #家賃未払い

- #立ち退き

- #判例

- #就業規則

- #有給休暇

- #クレーマー

- #残業

- #入店拒否

- #予防法務

- #顧問弁護士

- #健康診断

- #個人情報

RANKING

-

01

【弁護士監修】相手に許可のない録音・盗撮は違法? 電話や会話の証拠を録音・録画する方法と機器を紹介

-

02

【弁護士監修】客を選ぶ権利は法律に存在する? 入店拒否・出禁が違法になる場合とは。

-

03

免責事項と注意事項は何が違う? その効力から職業別の例文までわかりやすく紹介。

-

04

【弁護士監修】少額訴訟のメリット・デメリットとは。費用・必要書類から手続きの流れまでを解説。

-

05

無断駐車への張り紙や罰金は有効? 無断駐車の対策と対応、してはいけないこと。

-

06

フリーランス・個人事業主が知っておきたい労働基準法の考え方と適用される要件

-

07

【弁護士監修】レジ金の計算が合わない! その原因と対策。窃盗が判明した際の対処法とは。

-

08

キャンセル料は取れる? 予約の無断キャンセル(ノーショー)問題の対策と法律を学ぶ

-

09

店で泥酔した客が暴れたら損害賠償は取れる? 酔客トラブルの予防と対処法

-

10

内定取り消し事件に学ぶ、内定・内々定の法的効果:コーセーアールイー事件

動画で学ぶ!

事業者向け法律知識